さてさて、次はどこかな?

次から次と案内されるままある神社へと・・・

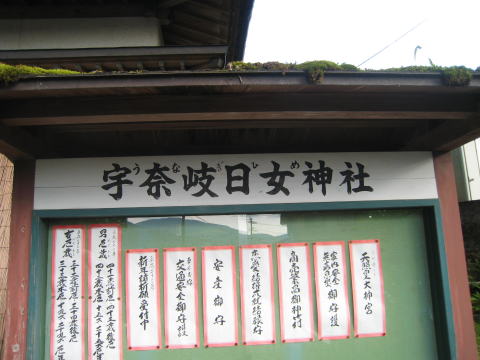

この神社の名前は宇奈岐日女神社。

なんと読むのでしょうねえ~

「うなぎひめじんじゃ」と読むんですって!

えっ!あの鰻に関ありかな?

どうやら鰻の化身とも言われているそうだけれどね~?

かつて湖であった湯布院を盆地に変えた女神であるというのが本筋。

いわば湯布院の守護神だ。

「うなぐ」とは高貴の巫女がうなじに飾った勾玉の飾り物の意味で、

宇奈岐日女は景行天皇の寵愛を受けたこの媛の愛称らしい。

温泉巡りはこれで終わり?と思ったら、次は別府市街から少し離れた

標高400mの所にある明礬温泉へとガイドされた。

江戸時代から明礬(湯の花)が採取されてきた山の温泉街だ。

その湯の花の採取施設である湯の花小屋は見学が一部自由で現物を

手に取って確かめることができた。

明礬は殺菌作用があり、皮膚病にいいらしい。

この湯の花製造技術は重要無形民俗文化財に指定されていると

聞かされればなんとなく効き目もありそうな気がして、

ついつい三点セットなる、石鹸と化粧水とジェルを購入してしまった。

信ずる者は救われる?美肌効果が出るといいのですが~(笑)

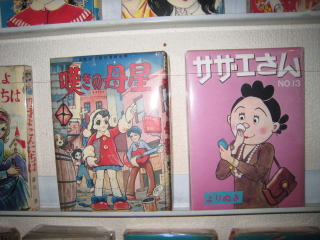

次に訪れたのは湯布院 岩下コレクション。

この博物館は3倍楽しめる複合博物館だ。

3倍とは?

1.世界のモーターサイクル歴史館

2.ステンドグラス&アンティーク

3.昭和レトロ館

先人の夢や挑戦の歴史を後世に伝えるために設立された。

「未来は歴史に学べ」を理念に30数年かけて数十万点、.総重量1,000トンにも及ぶ

大衆文化財や社会遺産を収集している。

くねくねと廻りながら山道を下って金鱗湖に着きました。

金鱗湖は昔は湖とは言わず、池と言っていたらしい。

由布岳の下にある池と言う意味から由布岳の「由布」を省略し、

更に「岳の下(たけのした)」を「岳ん下(たけんした)」と発音して、

「岳ん下ん池」と称していた。

明治17年大分の儒学者 毛利空桑(もうりくうそう)が池のそばの

露天風呂(茅葺屋根)の岳ん下ん湯(通称岳を略し、「下ん湯」)

から眺めていると湖面より魚が飛びはね折りしも鱗が夕日に映えて

金色に輝き、金鱗湖と名づけられる。

この説明は現地の看板に書かれていたものを抜粋したものだ。

うーん、訳わかんないわね~

まあ、池でも湖でもどちらでもいいわよね。

今夜の宿泊先はこの金鱗湖に隣接しているらしい。

右の写真のバックは由布岳。

きれいな緑がさえている。

豊後富士と呼ばれる由布岳は、標高1583m。

一見なだらかで穏やかな山に見えるけれど、頂上部分は

ゴツゴツとした険しい岩稜帯になっているそうな。

人は見かけによらない。

いや、山も見かけによらないのねえ。(笑)

そう言えば、小さい頃に山のてっぺんはどうなっているのかな?と

平面的にしか考えられなかった幼い頭は、「きっと20㎝位の

狭い道なんだろうな」と思ったものだ。

ところで、やたらと運転手さんは私達二人をカメラに収めたがる。

写しましょうか?と何度も言われ、ついつい並んで撮ってもらう内に、

普段は写真を撮られるのをいやがる主人はすっかり写真慣れして

しまって、ついには運転手さんとお別れした後の話だけれど、

自分からここで写真を撮ってちょうだいなんて言い出す始末。

「あらっ!あなた写真を撮られるのいやがっていたのにね~

慣れちゃったの?」と大笑いしてしまった。

左の写真の真ん中辺りが湯布院の町だ。

さてこれから阿蘇くじゅう国立公園 湯布院 狭霧台 から湯布院と

由布岳を眺める。

春や秋の、冷え込んだ朝にはここから見下ろした湯布院の町全体が

朝霧ですっぽりと覆われてしまうとのこと。

今日は見られなくて残念!

時期的に無理だものね、仕方ない。

どうしてこのような朝霧が出るのかと言うと、前日の日中、お天気が良くて

暖かいと、地面の温度やこれから行く金鱗湖や湯布院を流れる川の

水温が上がる。

そして、放射冷却現象で、前日の夜から当日の朝にかけて冷え込みが

激しいと、外気温が下がる。

つまり外気温が水温より低くなっている為、外気温と水温の温度差

によって、水蒸気が発生するというわけだ。

これが朝霧となるというわけだ。

7月14日(木)1日目

⑤別府温泉~湯布院巡り

観光タクシー

15:30~18:00

九州旅行 その3

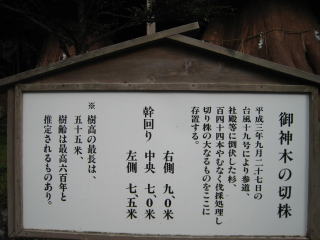

おや、こちらの大木の切り株はなんだろう?

実は、平成3年の台風により、参道、社殿等に倒伏した杉144本をやむなく伐採した

のだが、その内の幹回りが大きい切り株を残しているそうだ。